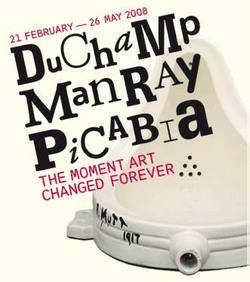

[]Duchamp, ManRay, Picabia (London:Tate Modern)

この間のTate Modernで観た企画展。

いつも髪を切ってもらっている美容師さんが「良かったですよ」と言っていて、26日までだったので、Tateまで行って来ました。

ニューヨーク・ダダの中心人物Marchel Duchamp(1887-1968), Man Ray(1890-1976), Francis Picabia(1879-1953)の3人の作品を、テーマ・時代順に並べた企画展です。印象派の絵画のような初期の作品群からレディ・メイドを経て、後期の作品群という具合に展示されていました。

非常に20世紀の香りを感じた作品群でした。

機械油、工場、産業、部品。

Duchampの「階段を降りる裸体No.2」は、2次元上に4次元の世界を表現した作品ですが、こういう発想ってとてもサイエンスの香りがします。

2次元上に3次元の世界を表現するのが遠近法ですが、世界で最初の遠近法の教科書が1505年のフランスのヴィクトリアールものと言われているので、Ducampの4次元の表現に至るまで3,4世紀かかったということになります。

最も、この時間軸を行ったり来たり、という「タイムマシン」の概念自体が明確になったのが1895年のウェルズの「タイムマシン」ということなので、正に時代の空気を反映した作品なのかもしれません。

そういう観点で観ていくと、悪名(?)高いレディ・メイドの作品群も、非常に時代の空気を反映しているように見えます。というのも、これらの作品群は、製品の規格化に敏感に反応しているように見えるし、もうひとつ、ゲシュタルト心理学に見られるような「人間の知覚のシステム」を表現に組み込んでいるように見えるからです。

僕らは消費社会に生まれて、消費社会に死んでいく世代なので、こういう感性は理解しにくいのですが、ひとつの製品規格に基づいて金太郎飴のように同じものが生産されるって、もしかしたら非常に気味の悪いことなのかもしれません。

「便器は便器でしょ」「雪かきシャベルは雪かきシャベルでしょ」という規格に捻りを加えることが芸術として認められるところに、時代の精神を感じます。また、複数の規格製品を組み合わせる、というアイデアもとても20世紀的に感じます。ここには「部品」という工業の概念を感じさせるし、個と個の集合は個の要素に還元されない、というゲシュタルト的なアイデアに感じるからです。(2つの製品を組み合わせると、人間の知覚的には、その2つの近接したものの間に関係性を読み取ろうとしてしまう)

20世紀の芸術はこういうこと、という感覚を強く持った企画展でした。また、そういう意味で言うと、21世紀的な芸術ってどうやって成立するのかな、なんてことも考える帰り道でした。